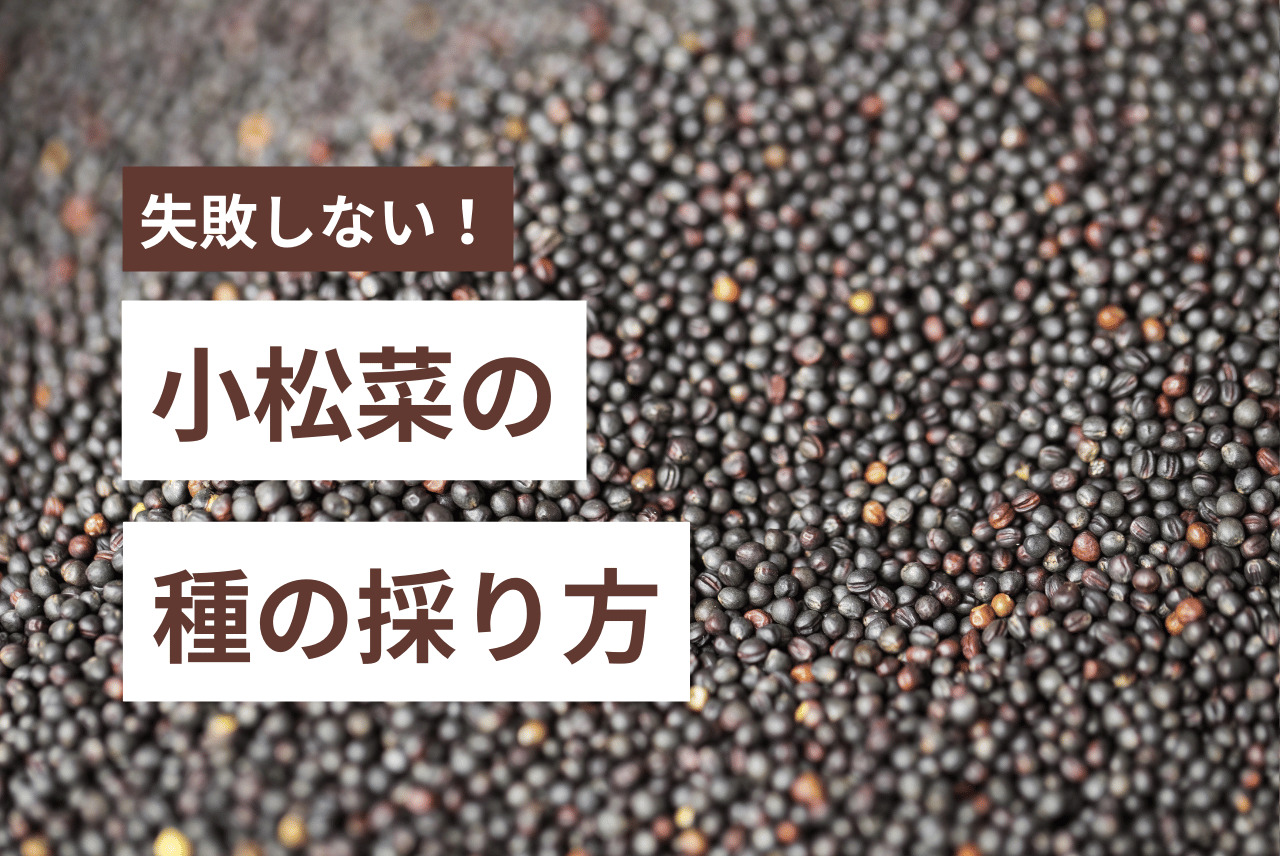

「小松菜の種って自分で採れるの?」「交雑しやすいって聞くけど、どうすればうまくいくの?」

小松菜の種採り(自家採種)は、コツさえつかめば意外と手軽にできます。ただし、失敗を避けるためにはいくつかのポイントをおさえておく必要があります。この記事では、小松菜の種を上手に採るための方法を、初心者にもわかりやすく解説していきます。

小松菜の種採りの概要

- 自家採種の時期:6月〜7月頃(地域によって差があります)

- 種採りに適した品種:固定種、小松菜の在来種など

- 1株から採れる種の量:数百粒以上

小松菜はアブラナ科の植物で、一定の寒さを経験すると花を咲かせて種を作る「春化」という性質があります。種を採るには、秋に種をまいて冬を越させ、春に花を咲かせる必要があります。

ちなみに小松菜は、江戸時代初期に現在の東京都江戸川区小松川で栽培され始めたとされ、将軍吉宗に献上された際に地名から「小松菜」と名付けられたと言われています。現在出回っているものは、ターサイなど他の野菜と交配された品種も多く含まれています。

小松菜の自家採種のポイント

小松菜の種採りをするにはいくつかの注意点があります!

他野菜との交雑に気を付けよう!

アブラナ科の植物は、他の株の花粉で受粉する「他家受粉」が基本です。そのため、同じ時期に近くで他のアブラナ科(カブ、チンゲンサイ、菜の花など)が咲いていると自然交雑してしまうことがあります。

交雑を防ぐには以下の方法があります:

方法1:物理的に囲う

小松菜の花が咲く時期に、不織布や寒冷紗などで覆って虫の出入りを防ぐ方法です。確実性が高く、交雑の心配が少なくなります。

蜂などの虫によって花粉が運ばれてしまうのを防ぎます。

ただし、ネットで囲ってしまうことで、虫による受粉が行われなくなるので、多少種のつきが悪くなる可能性があります。

あつ程度囲っていても風で自然受粉しますが、確実にしたい場合は開花期に人工授粉を加えると良いでしょう。

方法2:隔年採種(ローテーション)

例えば今年は小松菜、来年は別のアブラナ科、というように年ごとに採種する作物を変えて交雑を避ける方法です。種を数年分ストックしておけば可能な方法です。 しかし、周りの畑の人が違うアブラナ科野菜を育てていた場合は、虫によって花粉が飛んでくるので、交雑してしまうリスクがあります。ネットで囲むのが確実です。

GM汚染のリスクと防衛策

近年では、遺伝子組み換え(GM)作物の影響にも注意が必要です。日本でもナタネなどGM作物が野生化し、自家採種による品種汚染のリスクが指摘されています。特にアブラナ科は交配しやすく、GMナタネとの交雑により、意図せぬ遺伝子が入ってしまう可能性があります。

交雑しない野菜(ダイコン類とコマツナ類、ニンジンなど)を区分けして育てることで、一つのトンネル内でも複数種の自家採種が可能です。ただし、種の混入を防ぐため、見た目で判別しにくい品種は同時に採種しない工夫も必要です。

小松菜の自家採種のやり方

1.種を採る小松菜を選ぶ

種を採る元となる株(母本)は、できるだけ多くの株の中から、健康でその品種の特徴がよく出ているものを選びます。最低でも10株程度は用意しておくと、遺伝的な偏りを防ぐことができます。

2.種用の小松菜を植え替え

冬前に霜が降りる前に、母本を根付きのまま掘り上げ、春作の邪魔にならない場所へ植え替えます。このとき、株元にしっかり土を寄せて凍結を防ぐようにします。寒さに弱い品種は、不織布や寒冷紗で覆って保護しましょう。小松菜は比較的耐寒性がありますが、地域によっては保護が必要です。

3.小松菜を防虫ネットで覆う

春になり、小松菜の花が咲く前に、背の高いトンネルを作りを被せておきます。

隙間があると、虫が中に入ってしまうので、きっちり囲むのがポイントです。

花が咲く時には、背丈が1メートルを超えるのでそれを考慮したトンネルを制作します。

4.小松菜の種を収穫

春になると小松菜は花を咲かせ、やがて鞘(さや)ができます。この鞘が茶色く乾き、中の種が黒くなっていれば収穫のタイミングです。

黄緑色の鞘から徐々に黄色っぽくなり、最終的には全体的に枯れてカラカラになります。割ってみたときに中の種が濃い茶色であれば、採種の準備が整っています。まだ種が薄茶色の場合は、もう少し待つのが理想的です。

邪魔でなければ、全体がしっかり枯れるまで待つのがおすすめです。完全に乾いてから刈り取り、採種すると発芽率の良い種が採れます。

手でさやをつまむと、パンッと両側がはじけて種が飛び出すぐらいがちょうどカラカラに乾いたタイミングです。

5.小松菜の種を干す

刈り取った後は、庭やベランダなど風通しの良い日陰で数日間干してから、種を取り出しましょう。

- 十分に乾いたら、桶や袋の中で叩いたり踏んだりして鞘を割り、種を取り出します。

- ふるいにかけたり、風を使ってゴミと種を分けます。

- 仕上げに数日間、日陰でさらに乾燥させてから種を保存します。

- 最後に網で検品したり、ピンセットでごみを取り除いたりして、小さな袋に詰めて完了。

小松菜の自家採種Q&A

Q:種がカビてしまいました。どうすれば防げますか?

A:しっかりと乾燥させることが大切です。湿ったまま保存するとカビの原因になります。保存は乾燥剤と一緒に密閉容器へ。

Q:種はどれくらい持ちますか?

A:乾燥と低温を保てば、3年程度は高い発芽率を維持できます。種は温度が高いと寿命が短くなるので、冷蔵庫で保管できれば理想です。

Q:F1品種でも種を採れますか?

A:採れますが、翌年に同じ性質の小松菜が育つとは限りません。毎年安定した品質を求めるなら、固定種を選びましょう。

Q:交雑の可能性があると聞きましたが、どう防げますか?

A:アブラナ科の花は非常に交雑しやすいため、開花期に寒冷紗で囲う、あるいは周囲に同時期に咲くアブラナ科の花を避けるように栽培計画を立てるとよいです。

Q:遺伝子組み換え作物との交雑リスクは?

A:近年はGMナタネの野生化による交雑リスクが報告されています。自家採種を安全に行うには、防虫ネットや隔離ハウスでの栽培が有効です。また、同時に複数品種を採種する際は、品種ごとに区分けし、混入を避ける工夫も大切です。

まとめ

小松菜の自家採種は、ネットで隔離することさえしっかりやれば、それほど難しいものではありません。

最近では、年々新たな虫の動きもあり、無農薬で安定した採種を行うには工夫が必要になっています。雨よけの設置やネットでの隔離といった工夫は、自家採種を成功させるための大切なポイントです。

また、遺伝子組み換え作物の影響を避けるためにも、自分で種を採る環境づくりはますます重要になってきています。

種から育てて、また種を採り、さらに育てる。この循環を繰り返すことで、無農薬でも育てやすく、自分の畑に合った強い種ができるようになります。

自家採種は、とても楽しい作業です。ぜひあなたの菜園でもチャレンジしてみてください!