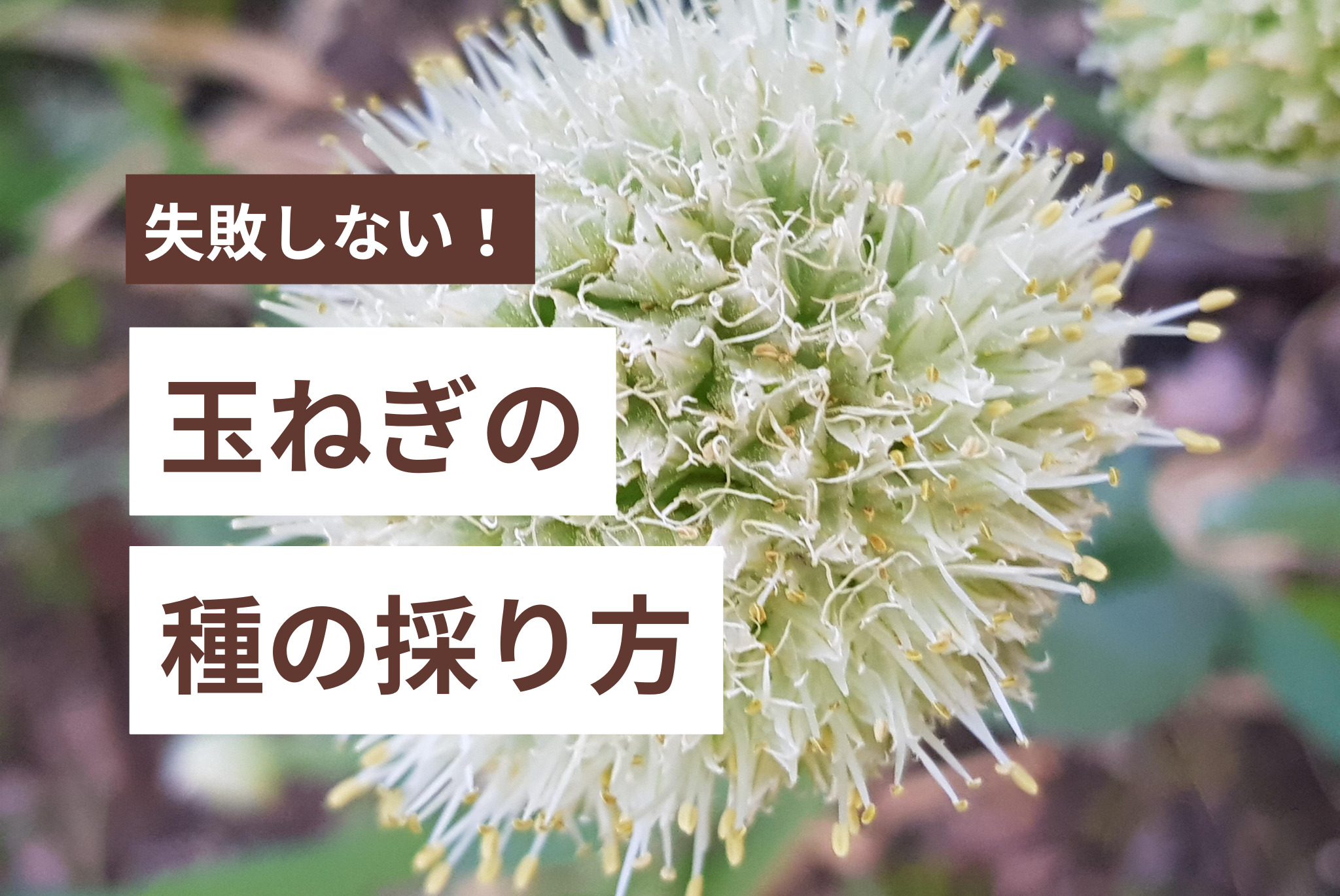

この記事では玉ねぎの種取りについて、わかりやすく解説します。

玉ねぎの種取りは、他の野菜に比べると時間はかかりますが、コツさえつかめば初心者の方でも挑戦できます!

この記事では、自家採種を8年以上行ってきた筆者が、絶対に失敗しない種取りの方法を解説するのでぜひ参考にしてください。

-

-

ネギの種取り| 初心者でもできる自家採種の方法を分かりやすく!

続きを見る

玉ねぎの種取りの概要

種を採る季節:6月頃(梅雨入り前の晴れ間が狙い目)

自家採種の方法:優良な親玉ねぎを選んで夏越しさせ、秋に定植。翌年春にネギ坊主(花)をつけさせ、種が黒くなったら収穫

1つの株から取れる種の量:1つのネギ坊主から数百〜1,000粒以上

種取りにおすすめの品種:ノンクーラー、奥州玉葱、泉州中甲高黄大玉葱、湘南レッド(固定種に限る)

玉ねぎの種取りのポイント

玉ねぎの種取りで最も大切なのは、固定種を選ぶこと、交雑を防ぐこと、そして種が飛ぶ前に収穫することです!

ポイント1:必ず固定種を選ぼう!

市販されている玉ねぎの種の多くは「F1種(交配種)」です。F1種から採った種は、親と同じ性質の玉ねぎが育たず、大きさや形がバラバラになってしまいます。

自家採種で毎年同じ品質の玉ねぎを収穫するには、必ず固定種を選ぶことが大切です。種袋に「〇〇交配」と書かれていればF1種、「固定種」や「〇〇育成」と書かれていれば固定種です。

固定種とF1種の違いをもっと詳しく知りたい!

固定種とは、親から子へ、子から孫へと代々同じ形質が受け継がれている種のことです。昔から続く在来種や伝統野菜はほとんどが固定種で、自家採種をしても親と同じ性質の野菜が育ちます。

一方F1種(交配種)は、異なる性質を持つ2つの固定種を人工的に交配させて作った1代目の種のことです。F1種は大きさや育つ速さが揃いやすく、病気に強いなど優れた点が多いのですが、その優秀な性質は1代限りです。

F1種から採った種(2代目)は、親の性質がバラバラに分かれてしまうため、大きいものや小さいもの、形が違うものなど不揃いになってしまいます。これはメンデルの遺伝の法則によるもので、F1種の宿命なんです。

そのため、毎年同じ品質の玉ねぎを育てたいなら、必ず固定種を選ぶ必要があります。種袋に「〇〇交配」「タキイ交配」「サカタ交配」などと書かれていればF1種です。

玉ねぎの固定種にはどんな品種があるの?

玉ねぎは他の野菜に比べて固定種が少なく、市販の種の多くがF1種です。しかし、種苗会社や専門店を探せば固定種も手に入ります。

おすすめの固定種品種:

【ノンクーラー】 中晩生種で、貯蔵性に優れた固定種の代表格です。「クーラーがいらないほど保存がきく」ことからこの名前がついたと言われています。350g前後の大玉になり、風通しの良い場所で1月頃まで貯蔵できます。火の通りが良く、煮物に最適です。

【奥州玉葱】 宮城県の伝統品種で、甲高の晩生種です。1球200〜300gで、吊り下げ貯蔵で1月末まで保存できます。昔ながらの味わいが魅力です。

【泉州中甲高黄大玉葱】 大阪の伝統野菜で、中生種です。10月上旬まで貯蔵が可能で、バランスの取れた品種として人気があります。

【湘南レッド】 神奈川県農業技術センターが育成した赤玉ねぎの固定種です。平型でサラダに向いており、辛味が少なく甘みがあります。

【ジェットボール】 極早生種の固定種で、3〜4月に収穫できます。トウ立ちしにくく、初心者にも育てやすい品種です。300g前後によく揃います。

これらの固定種は、野口種苗研究所などの専門店やインターネットで購入できます。地元の伝統品種があれば、それを選ぶのもおすすめです!

ポイント2:交雑を防ぐ工夫をしよう!

玉ねぎの花はミツバチなどの虫が受粉を手伝ってくれますが、近くに別の品種の玉ねぎが花を咲かせていると交雑してしまいます。

交雑すると、採った種から育つ玉ねぎが親と違う性質になってしまうので注意が必要です。できるだけ他の玉ねぎから離れた場所で種取り用の玉ねぎを育てるか、開花期に防虫ネットや寒冷紗で覆うと安心です。

どのくらい離せば交雑しないの?

玉ねぎの花粉は風で飛ばされることは少なく、主にミツバチやハエなどの虫が運びます。そのため、完全に交雑を防ぐには最低でも500m以上離す必要があると言われています。

ただし、家庭菜園ではそこまで離すのは現実的ではありません。そこで、おすすめなのが開花期に防虫ネットや寒冷紗で覆う方法です。

開花が始まったら(5月頃)、種取り用の玉ねぎ全体を寒冷紗や不織布で覆い、虫が入れないようにします。玉ねぎは自家受粉もできるので、ネットで覆っても十分に種ができます。

また、開花時期をずらす方法もあります。早生種と晩生種では開花時期が2〜3週間ずれることがあるので、近くに別の品種がある場合は開花期が重ならない品種を選ぶと交雑を減らせます。

プロの採種農家はビニールハウス内で隔離して採種していますが、家庭菜園ではネットで覆うのが一番現実的な方法です!

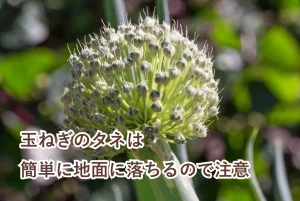

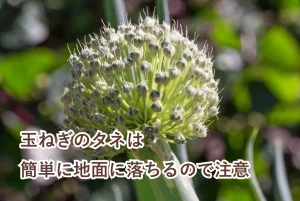

ポイント3:種が飛ぶ前に収穫しよう!

玉ねぎの種は完熟すると自然にはじけて飛び散ってしまいます。種が黒くなり始めたら、ネギ坊主ごと刈り取るのが鉄則です!

6月頃、ネギ坊主の表面が茶色く乾燥し、中の種が黒く見えてきたら収穫のサインです。種が飛ぶ前に、茎ごと切り取りましょう。

収穫のタイミングの見極め方は?

玉ねぎの種の収穫タイミングは、「ネギ坊主が茶色くなり、指で軽く触ると種がパラパラと落ちる状態」が理想です。

具体的な見極めポイントは以下の通りです:

- ネギ坊主の表面:最初は緑色ですが、熟すと茶色く乾燥してきます

- 種の色:ネギ坊主の隙間から中を覗くと、黒い種が見えてきます

- 茎の状態:茎も少し茶色く枯れ始めます

- 種の落ちやすさ:指で軽くつまむと種がポロポロ落ちるようになります

早すぎると種が未熟で発芽率が低くなり、遅すぎると種が飛び散って失われてしまいます。「もう少しで飛びそうだな」と思ったら、少し早めに収穫するのがコツです。

梅雨時期と重なることが多いので、天気予報をチェックして晴れ間を狙うのも大切です。雨が続くと種が腐ったり、カビが生えたりすることがあります。

収穫したネギ坊主は、すぐには種を取り出さず、風通しの良い場所で10日間ほどさらに乾燥させるとより良い種が採れますよ!

玉ねぎの種取りの手順

玉ねぎの種取りは、最短でも2年かかります。手間と時間はかかりますが、自分で採った種から育てた玉ねぎは格別です!それでは、時系列で詳しく見ていきましょう。

1年目:玉ねぎを栽培して親玉を収穫する

まずは、種取り用の玉ねぎを通常通り栽培します。9月に固定種の種を蒔き、11月に苗を定植して、翌年6月に収穫します。

収穫した玉ねぎの中から、形が良く、大きさが揃っていて、病気がない優良な玉ねぎを10〜20個選抜します。これが「親玉ねぎ」になります。

親玉ねぎは、トウ立ちしていないものを選ぶのがポイントです。トウ立ちしやすい性質が子に遺伝してしまうからです。

親玉ねぎの選び方のコツは?

良い種を採るためには、親玉ねぎの選抜がとても重要です。選抜のポイントは以下の通りです:

【形と大きさ】 自分が理想とする形と大きさの玉ねぎを選びます。丸い玉ねぎが好きなら丸いものを、大きな玉ねぎが欲しいなら大きなものを選びます。毎年選抜を続けることで、だんだんと自分好みの玉ねぎになっていきます。

【病気がないこと】 表面に傷や病気の痕がないものを選びます。病気に弱い性質が遺伝する可能性があるためです。

【トウ立ちしていないこと】 収穫時にネギ坊主が出ていた玉ねぎは避けます。トウ立ちしやすい性質は遺伝しやすいと言われています。

【複数選ぶこと】 最低でも10個、できれば20個以上選ぶのがおすすめです。1〜2個だけだと遺伝的な多様性が失われ、だんだんと弱い株になってしまいます。複数の株から採種することで、健全な遺伝子が保たれます。

【中生〜晩生種を選ぶ】 早生種は貯蔵中に芽が出やすいため、種取りには中生種か晩生種が向いています。

選抜は収穫後すぐに行い、選んだ親玉ねぎには印をつけておくと、後で間違えずに済みます!

なぜ玉ねぎの種取りは2年もかかるの?

玉ねぎの種取りに2年かかるのは、玉ねぎが「二年生植物」だからです。

玉ねぎは1年目に種から育てて球を作りますが、その球はまだ花を咲かせません。球は栄養を蓄えた「貯蔵器官」で、翌年に花を咲かせて種を作るためのエネルギー源なんです。

つまり、玉ねぎにとっては以下のようなライフサイクルです

- 1年目:種から育ち、葉を茂らせて球を作る(栄養成長期)

- 休眠期:球の状態で夏を越す

- 2年目:球から芽を出し、花を咲かせて種を作る(生殖成長期)

この仕組みは、玉ねぎが厳しい環境を生き抜くための戦略です。1年目に栄養を蓄え、2年目に一気に花を咲かせて子孫を残すんですね。

同じように2年かかる野菜には、ニンジン、ゴボウ、キャベツ、ブロッコリーなどがあります。逆に、トマトやキュウリなどは1年で種まきから採種まで完了する「一年生植物」です。

手間はかかりますが、2年かけて育てた種には愛着がわきますよ!

2年目:親玉ねぎを夏越しさせる

選抜した親玉ねぎは、風通しの良い軒下などに吊るして夏越しさせます。直射日光と雨を避け、涼しく乾燥した場所がベストです。

玉ねぎは高温多湿が苦手なので、梅雨時期は特に注意が必要です。腐ったり芽が出すぎたりしないよう、時々チェックしましょう。

夏越しの保管方法をもっと詳しく教えて!

親玉ねぎの夏越しは、種取り成功の鍵を握る重要な工程です。以下の方法で保管しましょう:

【保管場所】

- 風通しの良い軒下や納屋

- 直射日光が当たらない場所

- 雨がかからない場所

- できるだけ涼しい場所(理想は20℃以下)

【吊るし方】

- 玉ねぎの葉を8〜10cmほど残して切ります

- 葉の部分で2〜3個ずつ束ねます

- 紐やネットに入れて天井から吊るします

- 玉ねぎ同士がくっつきすぎないよう、風通しを確保します

【保管のコツ】

- 表皮が完全に乾くまで(1〜2週間)は特に風通しの良い場所に置きます

- 月に1〜2回、腐ったものや芽が出すぎたものがないかチェックします

- 少し芽が出る程度は問題ありませんが、芽が10cm以上伸びたら切り取ります

- カビや腐れを見つけたら、すぐに取り除きます

- 虫がつかないよう、ネットに入れるのもおすすめです

【夏越しでよくある失敗】

- 湿度が高すぎて腐る→風通しを改善しましょう

- 高温で芽が出すぎる→より涼しい場所に移動しましょう

- ネズミや虫に食べられる→ネットで保護しましょう

うまく夏越しできれば、10〜11月の定植時期まで問題なく保管できます!

3年目:親玉ねぎを定植して花を咲かせる

10月下旬〜11月頃(通常の玉ねぎ苗の定植時期)になったら、夏越しさせた親玉ねぎを畑に植え付けます。

植え方は、20〜30cm間隔で、玉ねぎの3分の1程度が土に埋まるように浅く植えます。最初は土の上に置く程度でも大丈夫です。

植え付け後、2〜3週間で根が十分に張ったら、玉ねぎ全体が隠れるように土をかけます。寒冷地では、冬越しのために稲わらなどでマルチングすると安心です。

親玉ねぎの定植方法をもっと詳しく!

親玉ねぎの定植は、通常の玉ねぎ栽培とは少し違う方法で行います。

【定植時期】

- 温暖地:10月下旬〜11月上旬

- 寒冷地:10月上旬〜中旬

- 通常の玉ねぎ苗の定植時期と同じタイミングです

【場所選び】

- 日当たりと水はけの良い場所

- 交雑を防ぐため、他の玉ねぎから離れた場所が理想

- 連作も可能ですが、できれば前作にネギ類を植えていない場所

【土づくり】 定植の2週間前に準備します:

- 苦土石灰を1㎡あたり100g程度まいて、土壌pHを調整(pH6.0〜6.5が理想)

- 堆肥を1㎡あたり2〜3kg、化成肥料を100g程度施します

- よく耕して、高さ10〜15cmの畝を作ります

【植え付け方法】

- 株間20〜30cm間隔で穴を掘ります(通常の玉ねぎより少し広め)

- 親玉ねぎを穴に置き、玉の3分の1程度が土に埋まるように軽く土をかけます

- 水をたっぷりあげます

- 2〜3週間後、玉ねぎを軽く引っ張ってみて抜けなければ根が張った証拠です

- 根が張ったことを確認したら、玉ねぎ全体が隠れるように土をかけます

【冬越しの管理】

- 寒冷地では、定植後に稲わらやもみ殻でマルチングします

- 霜で玉が浮き上がることがあるので、見つけたら土寄せします

- 雑草は見つけたら早めに除草します

【追肥】

- 2月下旬に化成肥料を1㎡あたり30g程度まきます

- 3月下旬にもう一度同量の追肥をします

- 花茎が伸び始める4月以降は追肥不要です

寒さに当たることで花芽分化が進むので、冬の間は特に手をかけすぎず、じっくり育てることが大切です!

4年目(実質3年目):花が咲き、種を収穫する

冬を越すと、3月頃から親玉ねぎの中心から太い花茎が伸びてきます。4月になるとネギ坊主がつき、5月には白い小さな花がたくさん咲きます。

花が咲き終わると種ができ始め、6月頃には種が黒く熟してきます。ネギ坊主が茶色く乾燥し、種が黒くなったら種が飛ぶ前に収穫しましょう!

茎ごと切り取ったネギ坊主は、風通しの良い場所で10日間ほど吊るして乾燥させます。

花が咲かない!どうして?

親玉ねぎを植え付けたのに花が咲かないことがあります。主な原因は以下の通りです:

【原因1:冬の寒さが足りない】 玉ねぎは冬の低温(5〜10℃)に一定期間さらされることで花芽分化します。暖冬だったり、定植が遅すぎて寒さに当たる期間が短かったりすると、花が咲きません。 →対策:適期に定植し、しっかり冬の寒さに当てましょう

【原因2:親玉ねぎが小さすぎる】 親玉ねぎがあまりに小さいと(直径4cm以下など)、花を咲かせるだけのエネルギーがありません。 →対策:直径5〜8cm程度の適度な大きさの玉ねぎを親に選びましょう

【原因3:親玉ねぎが腐っている】 夏越しや冬越しで玉が傷んでいると、花が咲きません。 →対策:定植前に腐っていないか確認し、健全な玉だけを植えましょう

【原因4:肥料が多すぎる】 窒素肥料が多すぎると、葉ばかり茂って花が咲きにくくなります。 →対策:追肥は控えめにしましょう

【原因5:日照不足】 日当たりが悪いと、花が咲きにくくなります。 →対策:日当たりの良い場所で育てましょう

花が咲かなかった場合は、翌年もう一度挑戦してみましょう。失敗も経験のうちです!

ネギ坊主から種が出ない!なぜ?

花は咲いたのに種ができないこともあります。原因は主に受粉不良です:

【原因1:受粉を助ける虫がいない】 玉ねぎの花は虫媒花で、ミツバチやハエなどが受粉を助けます。開花期に虫がいないと種ができません。 →対策:ネットで覆っていた場合は、時々ネットを開けて虫が入れるようにするか、筆などで人工授粉します

【原因2:天候不良】 開花期に長雨が続いたり、気温が低すぎたりすると、受粉がうまくいきません。 →対策:天候は変えられないので、複数株育てて保険をかけましょう

【原因3:花粉の質が悪い】 親玉ねぎの栄養状態が悪いと、花粉の質が落ちて受粉率が下がります。 →対策:適切な追肥と水やりで、親玉ねぎを健康に育てましょう

【人工授粉の方法】 受粉を確実にするために、筆や綿棒で花から花へ花粉を運ぶ人工授粉も効果的です。午前中の晴れた日に行うのがベストです。

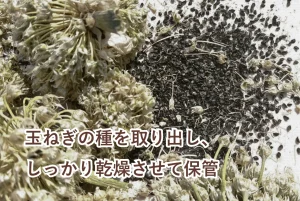

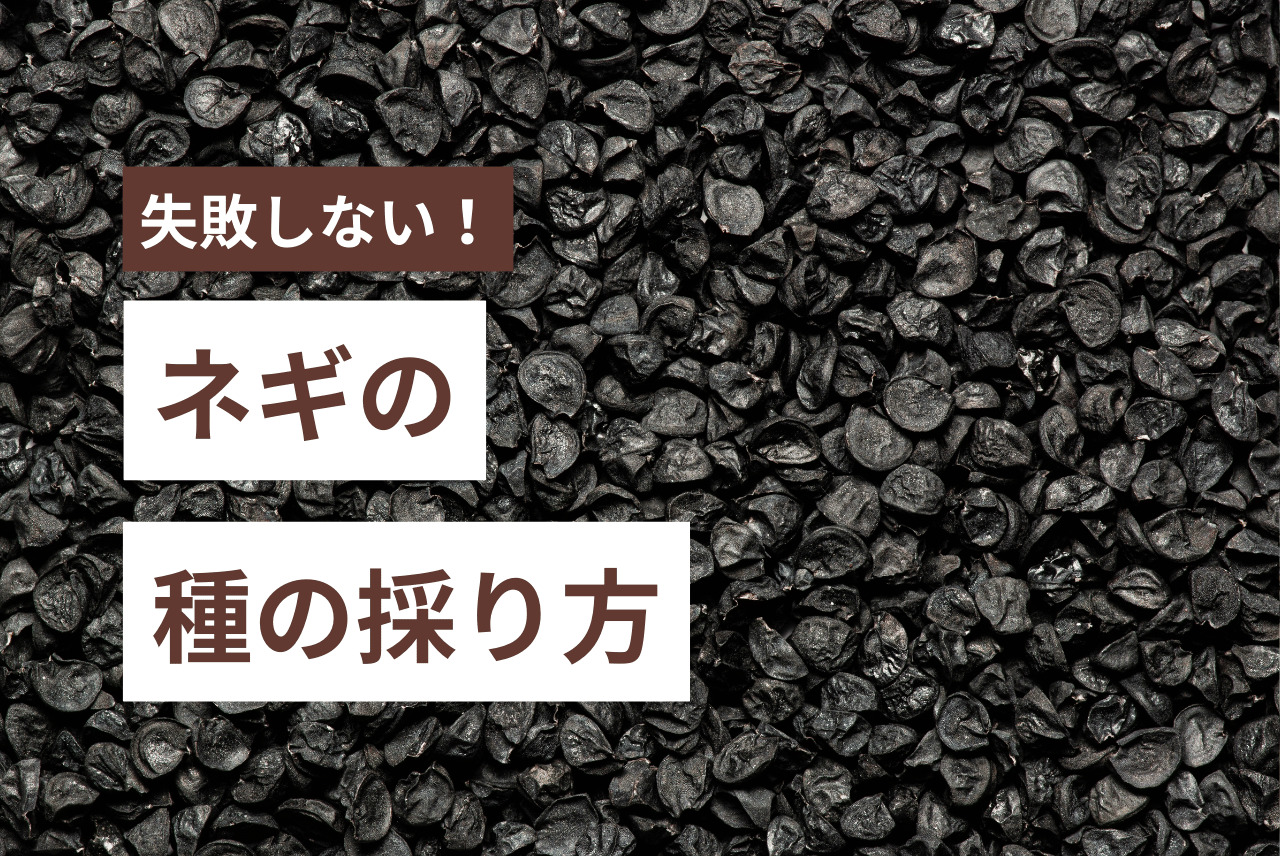

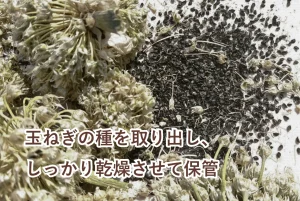

5:種を取り出して保存する

乾燥させたネギ坊主を手でもみほぐすと、黒い種がパラパラと出てきます。種と一緒に花柄やゴミも混ざるので、ふるいや団扇で煽って種だけを集めます。

集めた種は、さらに数日間天日で乾燥させてから、紙袋や茶封筒に入れて冷蔵庫で保存します。乾燥剤を一緒に入れておくとより安心です。

玉ねぎの種は寿命が短く、高温多湿の場所では2年で発芽率が大きく下がってしまいます。必ず冷蔵庫で保存し、その年のうちに使い切るのが理想的です。

-

-

【保存版】余った種、どうする?家庭菜園に役立つ種子保存のコツと注意点

続きを見る

種の選別と保存のコツをもっと詳しく!

採取した種をしっかり選別・保存することで、翌年の発芽率が大きく変わります!

【種の取り出し方】

- 乾燥させたネギ坊主を新聞紙やビニールシートの上に置きます

- 手でよくもみほぐします(けっこう力が要ります!)

- 黒い種がパラパラと落ちてきます

- 種と一緒に花柄(花の茎)や小さな虫、ゴミも混ざります

【種の選別方法】

- ふるいで大きなゴミを除く:粗めのふるいで花柄などの大きなゴミを取り除きます

- 団扇で煽る:軽いゴミは団扇で煽ると飛んでいきます。シートを少し揺すっても効果的です

- 水選別:水を張った容器に種を入れると、良い種は沈み、悪い種や軽いゴミは浮きます。沈んだ種だけを集めて、しっかり乾燥させます(この方法はより確実ですが、乾燥の手間がかかります)

【最終乾燥】

- 選別した種を新聞紙に広げ、日陰で数日〜1週間天日乾燥させます

- カラカラになるまで乾燥させることが大切です

- 時々混ぜて、均一に乾くようにします

【保存方法】

- 完全に乾燥した種を紙袋や茶封筒に入れます(ビニール袋は湿気がこもるので避ける)

- 乾燥剤(シリカゲルなど)を一緒に入れます

- 品種名と採取年月日をラベルに書いて貼ります

- 密閉容器に入れて冷蔵庫の野菜室で保存します(温度は5℃前後が理想)

【種の寿命】 玉ねぎの種は野菜の中でも特に寿命が短く、常温保存では:

- 1年目:発芽率80〜90%

- 2年目:発芽率50〜60%

- 3年目:発芽率20%以下

冷蔵保存でも2年が限界です。必ずその年か翌年に使い切りましょう!

1つのネギ坊主から何粒くらい種が採れるの?

1つのネギ坊主からは、300〜700粒程度の種が採れます。玉ねぎの大きさや品種、育て方によって数は変わりますが、かなりたくさん採れるんです!

【計算してみましょう】

- 親玉ねぎ1個から、通常1〜2本の花茎が出ます

- 1本の花茎に、1つのネギ坊主がつきます

- 1つのネギ坊主に、数百〜1,000個以上の小さな花が咲きます

- それぞれの花から1〜3粒の種ができます

つまり、親玉ねぎ1個から1,000〜3,000粒近くの種が採れる計算になります!

【家庭菜園に必要な種の数は?】 家庭菜園で50株の玉ねぎを育てるのに必要な種は、予備も含めて80〜100粒程度です。つまり、親玉ねぎ1〜2個分の種で十分ということです。

余った種は、知人に分けたり、2年目用に保存したりできます。ただし、玉ねぎの種は寿命が短いので、できるだけその年に使い切りましょう!

「こんなに採れるの!?」と驚かれる方が多いですが、1つのネギ坊主から家族全員分の玉ねぎが育つ種が採れるんですよ!

まとめ

玉ねぎの種取りは2年(足かけ3年)かかる長い旅ですが、自分で採った種から育てた玉ねぎの味は格別です!

成功のポイントをおさらいすると:

- 必ず固定種を選ぶ(F1種は親と同じものが育たない)

- 優良な親玉を選抜する(形、大きさ、病気のないもの)

- 夏越しは風通しの良い場所で(腐らせないよう注意)

- 交雑を防ぐ工夫をする(離す、またはネットで覆う)

- 種が飛ぶ前に収穫する(6月の晴れた日を狙う)

- 種は冷蔵保存してその年に使い切る(寿命が短い)

最初は手間に感じるかもしれませんが、毎年続けることで、だんだんと自分の畑に合った丈夫な玉ねぎになっていきます。

ぜひ、今年の収穫から種取りにチャレンジしてみてください。